3時間で創業決めた「焼き肉店」 知識・経験ゼロから40年走り続けた店主の挑戦 -取材vol.9

誰にでもひとつやふたつは、思い出の味というものがある。それが、今では食べることが叶わないメニューとあれば、その味を渇望する想いはさらに強くなるものである。

あの店のあのメニューをもう一度食べたい。

そんな願いを叶えてくれるのが、さまざまな事情でやむなく閉店してしまった、人気店のレシピを継承する「まぼろし商店」だ。誰かの思い出の味には、隠し味に作り手の魂や店の歴史が込められている。

そんな物語を添えて、あの店のあのメニューがここに復活!

目次

大手食品メーカーを脱サラ。知識も経験もゼロで飲食を始めた理由

2025年1月5日夜、ロードサイドに建つその店は、多くの人であふれかえっていた。

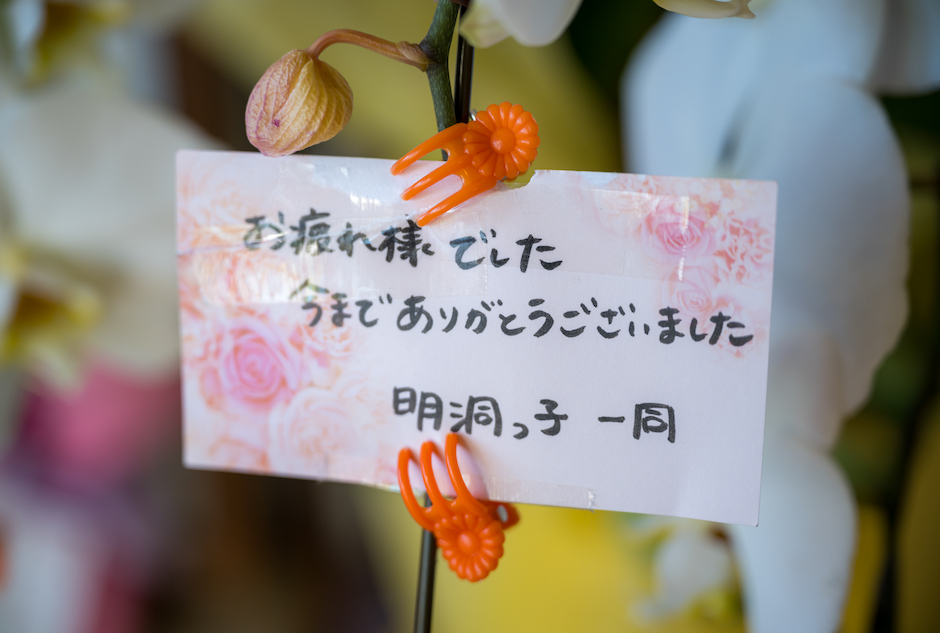

涙を流しながら店主の手を握る客、胡蝶蘭や花束や紙袋を渡そうとする客、鍋やメニューや料理本を店から持ち出そうとする客。その間隙を縫うように走り回るスタッフ。そして普段と変わらない表情で談笑する店主夫妻。

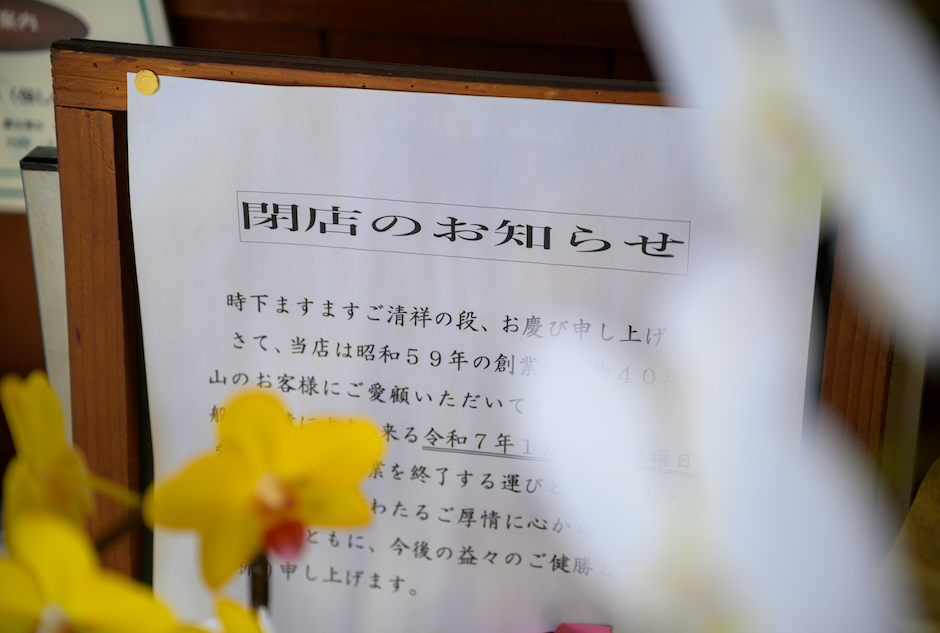

1984年9月27日に開店し、ほぼ休むことなくやってきた焼き肉店「明洞」は、この夜40年間続いた歴史に幕を下ろした。

店は神奈川県寒川、最寄り駅の茅ケ崎から車でも10分ほどかかる場所にある。失礼ながらちょっと辺鄙な、決して交通の便がいいとは言えないところだ。

なぜ、都心から遠く、駅からも離れたこの場所に店を出したのか。

あの日、多くの客たちに手を握られ、何枚も写真を撮られていた75歳の店主・広瀬宣夫さんにうかがった。

広瀬さん:

脱サラで始めたもんだから、焼き肉屋の「や」の字も知らなかったんだよ。

アレ(と、傍らに立つ奥さまの眞由美さんに目を向ける)の家に遊びに行っているときに、おやじ(義父)がこう言うわけ。「ここ、居抜きで出たけど、お前やってみないか、明日には流しちゃうけど」。

「3時間ください」って、ひとりで茅ケ崎の海岸に行って考えて、「契約してくれ」って頼みました。会社には明日、退職願を出しますって。

当時、広瀬さんは、明治乳業の営業課長をやっていた。1974年から勤め、実績も信用も築いたサラリーマン人生との別れを、たった3時間で決めたのだ。葛藤はなかったのか。

広瀬さん:

明治さんにはちょうど10年お世話になった。入社したのは、前身の明治商事が乳製品部門を移譲した頃。会社も草創期だったから、なんでもやれーってな勢いがあったんだね。働き方はモーレツだったけど、いろいろ学べたし、できることは何でもやらせてもらえたし、楽しかったですよ。

それでも10年たてば、サラリーマンだって、いろいろあるじゃない。気持ちが少し離れてしまっていた、そんな節目だったんですね。

飲食業の経験はゼロ。一介のサラリーマンが「やる気」だけで40年も店をやれるものなのだろうか。

広瀬さん:

だから本買って、いちから勉強したの。あの棚(厨房には大きな備え付けの本棚がある)いっぱいにあったんだよ。

それから、肉屋からも習った。

「石川」(明洞に肉を下ろしている肉屋)の先代が、すごく面倒見のいいひとで、なんでも教えてくれた。うちの店を閉めて、片づけると、4時半頃(早朝)になるでしょう、店を出て、肉屋のある真鶴までドライブして、5時には肉屋に着く。(肉屋の)おやじが朝5時半に起きてくるから、そこで訊くわけ。「お客さんにこんなこと、聞かれたんだけど、どういうわけ?」とか、「固いっていうんだけど、もっと柔らかいのってあるの?」とかね。

そんなこと、毎日欠かさず、やってましたよ。おやじも、よくつきあってくれたよね。感謝しています。

「とにかくお金がない」「やめるにやめられない」

広瀬さんの数字の記憶は恐ろしくクリアだ。40年前の月日も、よどみなくすいすい答える。

義父から「居抜き物件」の話をされたのが1984年7月20日、翌日すぐに退職届を出し、8月31日に退社した。

知り合いの焼き肉店に頼み込んで、修行を始めたのが、9月1日。肉の切り方からタレの配合、店舗の運営の仕方と、焼き肉店の“いろは”は、すべてその店のコピーだった。営業できている店を真似すれば、とにかく赤字は出さないと思ったのだ。

そんな突貫工事で、9月27日に明洞をオープンしたという。

勘定すれば、脱サラからひと月おかずに開店している。怖くはなかったのか

広瀬さん:

怖かったのは、平成13年のBSE。あれは、本当に怖かった。

でも店やるときは怖さなんて感じている余裕はなかったね。教えてもらうったって、何を聞いていいのかわからない。教える側だって初めてだから、何を教えていいかわからない。そんなんで、必死にやってたの。とにかくお金がないからね。退職金を充てこんでいたのに、全然足りないんだから。

そうしたら、おやじ(義父)がお祝いだから出してやる、でも店失敗したら返せよって。

じゃあ、失敗するわけにはいかないじゃない。やめるにやめられなくてね。

だから、おやじにいいましたよ。「俺は知識も経験もないけど、体力は人の3倍ある。だから営業も3倍やる」。

朝11時に開けて、ランチのお客さん入れて、通し営業しながら仕込みして、夜中3時までお客さんを入れました。

それで、店閉めて、真鶴でしょう。家帰って、風呂浴びて、毎日寝るのは朝6時半。9時に起きて、また11時から店を開ける。当時は35歳で、僕は若い頃、陸上の強化選手だったから、体力には自信があったんですが、それでもきつかったです。

そうした努力は、世間にも伝わるものなのだろう。店は深夜の客からつき始め、評判は徐々に地元に広まっていった。

広瀬さん:

昭和59年頃は、まだこのへんの人は、「焼肉」なんてよくわからないのよ。

肉出すと、お皿ごと、網の上にのっけちゃったり、「豚ロース」って言われて持っていったら、「なんでごはんがないんだ」なんてどやされちゃったり。

こっちもやりながら、必死に学びましたよ。 おやじ(義父)からは、「米は、絶対にいいのを使えよ」って言われていたから、「うちのは一番いい米だよ」って胸張って言えるものを出してきました。おやじが闇市で米を扱っていたこともあったから、米のありがたみも大切さも、良く知っていたんです。野菜作っているお客さんから、「私、肉のことはよくわからないけど、ここの店、米と野菜はおいしいわね」なんて言われたこともありましたね。

最初のお客さんはね、うち、深夜3時までやっていたでしょ。パン屋さんの車とかタクシー運転手とかトラックの運ちゃんとか、夜中に仕事で車を乗っている人たちが、「まだ開いている店がある」って、来てくれるようになったんです。そのお客さんが次の人を連れてきてくれたり、同じ会社の人から話聞いてきてくれたりで……。

平成13年「BSE問題」、国内に激震が走った時

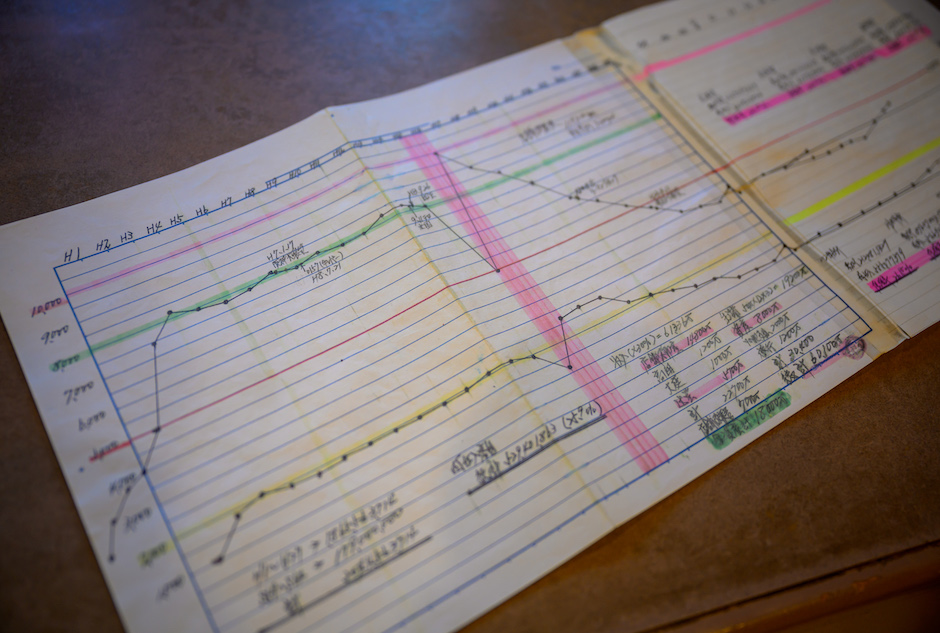

ここで、広瀬さんは1枚の紙を取り出した。

それは、40年間の経営状態が一目でわかる、手書きの店の売り上げ記録だった。

昭和59年の開店から右肩上がりの売り上げは、平成3年に最高値をたたき出し、そのまま上位をキープし続けていたが、その先で1年だけ大きくへこんでいた。

聞きかじりの浅知恵で「ここが狂牛病の時ですね」などと問いかけた。

広瀬さん:

BSEは平成13年9月26日に始まった。ほら、ここにメモしてあるでしょ。

売り上げが落ちたのは平成15年。店を改装して、営業ができなかったの。翌年は初めて億を超えた。改装開けは本当にすごい年になった。

でも、うちはBSE問題の時は、ほとんど落ちていないんだよね。

BSE問題とは、牛海綿状脳症と呼ばれる牛に見られる疫病で、広瀬さんの言う通り、日本では平成13年9月に千葉県で感染した最初の牛が発見された。

その後、国が、食用牛の全頭検査を導入し、国産牛肉の買い取り事業を開始すると、外国産牛肉を国産と偽って国に買い取らせる牛肉偽装事件が相次いだ。畜産業や精肉店など食肉関連産業、食品加工業、スーパーマーケットなどの流通業、一般消費者をも巻き込んだ、日本の食の安全が揺らぐ大事件へと続いたのだ。

日本だけではない。ヨーロッパも、そしてアメリカ牛の輸入停止などで人気牛丼屋への肉の供給もストップし、外食産業もまた、大きな痛手を負った。

だが、グラフを見る限り、たしかに明洞はその影響をほとんど受けていない。

広瀬さん:

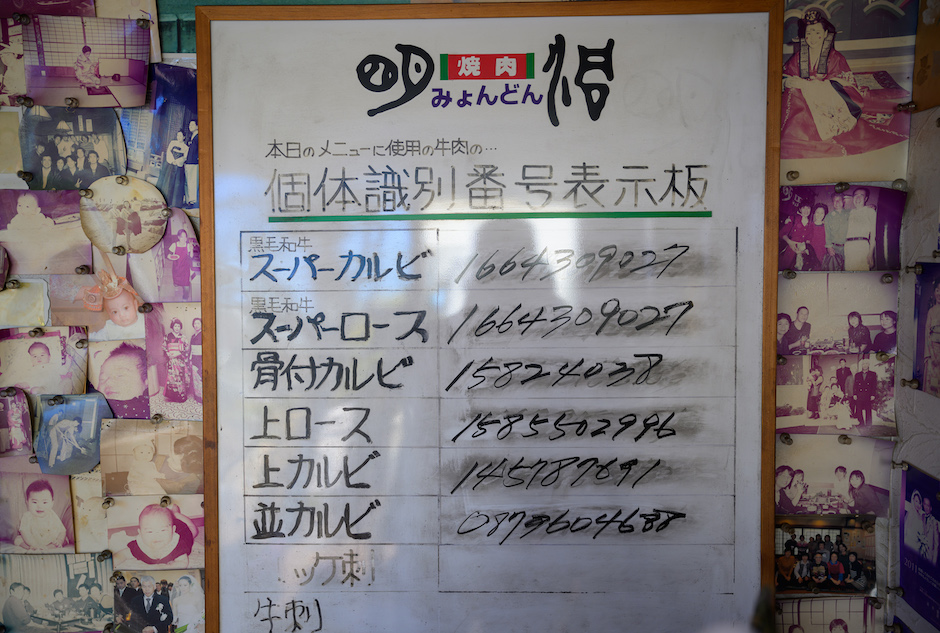

実は、日本で騒ぎになる前に、海外に住む親せきから、「外国でこんな問題が起きているから、日本にも必ず影響が出るよ」って忠告されていたんです。それで肉屋(石川)と相談して、「国産に切り替えよう、どこにしよう、和牛なら宮崎だ」って、すぐに宮崎に飛んだ。

そこで会った経団連のエライ人に、こういう理由で、産地と生産者の顔の見える肉にしたいんです、とお願いしたら、経団連の人も、一緒に会ってくれた生産者の人も、「民間人でわざわざ来るなんて、初めてだ」って、えらい感激してくれて……。

朝まで飲みましたよ。翌日は宮崎の工場という工場は、みんな案内してもらった。

さっきは”怖い“って言ったけど、怖いからそうやって事前に時間をかけて準備していた。だから、いざBSEが発生した時には、全く怖くなかった。お客さんも、「ここは安心だ」「肉を食うなら明洞しかない」っていって、変わりなく集まってくれた。

まあ、お客さんに「うちのは大丈夫」って胸張って出せるまでは、僕も眞由美とふたりして、必死に勉強しました。眞由美なんか、大学の講習会も全部通った。

で、出した結論は、「狂牛病は適切に対応すれば怖くない、怖いのは狂犬病だ」(笑)

決算書を見返すと、そういうことが全部わかるよね。この決算書の作り方は、明治さんで教わりました。

何十年も前に習ったことが、後になってこんなに役に立つんだから、ありがたいよね。

店主と客、二人三脚で作った店の味

話を聞いていると、とにかく広瀬さんも奥さまの眞由美さんも、揃って勉強家であることがわかる。情報をうのみにしない。わかったふりはせず、数字やエビデンスを自分の足で取りに行き、専門書を調べ、必要なら勉強会や講習会にも通い、自分の言葉で理解できるまで調べる。

広瀬さん:

最初は誰だって、何もわからない。BSEでも経営でも、わからないと怖いから、勉強するしかない。お客さんに訊かれて、わかりません、なんて言えないからね。

勉強には、終わりがないよね。

たとえば、うちはたぶん、日本でも何本かに入るくらい、ハラミを売る店なんて言われたけど、ハラミだって、宮崎の牛と芝浦からくるのとでは、全然違う。

どこで、誰が育てた、どんな牛のどこの部位かで、扱いも調味も変わるんですよ。

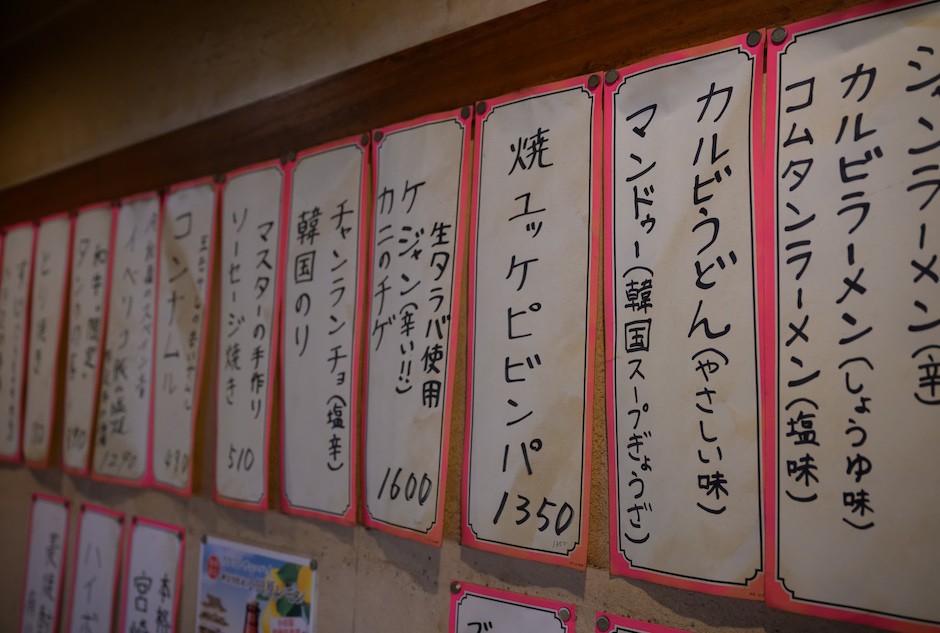

SNSでも「ハラミのすじ焼き」「ハラミの香味焼き」を絶賛する声が多いが、明洞はとにかくメニュー数が多い。

そしてメニューには、

「お客様のお好みにあわせた【私のメニュー】に近づける努力をしております。【ちょっとわがまま】ママに声をかけてください」

とあり、飲み物、とアイスクリーム以外は、すべて手作りのオリジナルメニューであるとも書いている。

しかし、ここは店主夫妻と、アルバイトがひとりかふたりだけの小さな個人店。なぜここまでやるのか。

広瀬さん:

最初にハラミを扱うようになったのは、30年くらい前かな。肉屋が「ハラミって肉があるんだけど、使ってみてくれませんか」「内臓肉で、扱いは難しいかもしれないけど、食べるとおいしいですよ」って持ってきてくれました。

「面白い肉だな」と思って、なじみのお客さんに出してみたら受けて……。このあたりで、ハラミを出したはしりです。

そうやって、目先も変化させないと、いつも同じじゃ、お客さんは飽きちゃうでしょう。

メニューもそう。うちは麺類だけでも、「冷麺」「ビビン冷麺」「温麺」「カルビラーメン」「ジャンラーメン」「コムタンラーメン」「カキのラーメン」「カルビうどん」と8種類ある。

なぜこんなにあるかって、お客さんが言うんだよね。「コムタンスープに麵入れてもらえない?」って。それで入れてみるんだけど、そのまま入れても、スープが弱くてうまくない。

じゃあ、どうしたらこくが出るか、うまみが出るかって、いろいろやってみるわけ。アンガス牛を使うとどうだ、ハラミを入れるとこうなるのかって、いろいろやってみて、初めて「出せる味」になる。そんな風にして、ピビンバは4種類、おかゆは9種類と、メニューは増えていきました。

デザートやカクテルなんかも、お客さんの声を聞きながら作ると、オリジナルができる。

漬けだれともみだれが違うのも、夏はちょっと甘みがおさえめにしたほうがいい、とか、冬は一口目が少し甘いほうが喜ばれる、とか、そうやってできた。

親子、孫と3代にわたりやってくる客や、転勤や結婚、海外移住で遠方に移り住み、里帰りには必ず寄るという客。地元に根付き、常連に愛され続けてきた理由はここにあった。

自店で出すものは、胸を張って「これが一番」と言えるまで研究する。どんなに手間をかけ、時間をかけても、決して独りよがりになることなく、客を飽きさせないよう、つねに客の反応を見ながら、挑戦し続ける。ささいなことでも、客からの問いに答えられないことを恥として、寝る間を惜しんで学ぶ。

明洞とともに暮らす地元民がうらやましくなる。

だが、そんな客たちに乞われても、惜しまれても、広瀬さんは今年店を閉じた。

閉店日最後まで客目線を貫いた店主の「嬉しかったこと」

広瀬さん:

去年の8月10日に熱中症とインフルエンザにかかって、3日間くらい意識がなくなったんだよ。店から病院に行ったはずなのに、その記憶もない。

回復して家に戻ってみたけど、体力は戻ってこないし、気力も戻ってこない。

こんなことは初めてでしたね。本当に、初めて体力の限界を感じた。42センチの寸胴って、40㎏くらいあるんだけど、それをひとりじゃ、持ち上げられないんですよ。

これを自分では、もう、あげられないのか、じゅんぺい(長年手伝ってくれる家族のようなスタッフ)に頼らないとできないのかって。それじゃあ、やめるしかないよね。

体力的には10月に閉めるつもりだったんですけど、年末にしか来られない人もいるしね。こんな中途半端な時期にやめたら、怒られちゃうだろうなあって。それで今年いっぱいのつもりでいたわけですが、結果、1月5日までになっちゃったのは、年にいっぺん、正月にしか来られない人もいたから。

アメリカからとか、イギリスからとか、地方から、毎年楽しみに来てくれるこの人たちに挨拶しないでやめるわけにはいかないじゃない。

広瀬さんが、閉店の張り紙を10月1日に店内に貼ると、10月下旬頃から、電話が連日鳴り響き、あっという間に閉店日まで予約が埋まったという。

広瀬さん:

12月は、もうすごかった。閉店する日には、店中花だらけ、もらいものだらけ。芸能人みたいに紙袋も花束もいっぱいもらって、抱えて帰った。

みんな、泣くんだよ。お父さん、お母さんと一緒に来て、ここで大人になったって。自分のソウルフードだって。

最後の日は、「これで店、終わりだから、店のあるもの、なんでももっていっていいよ」っていったら、鍋でもなんでも、みんな、本当になんでも持って行っちゃう。厨房も棚も壁も、からっぽ。メニューまで持っていくんだから。

でもね、「ここのものは、縁起がいいから、ください」って言われた時は、嬉しかったね。